1印度人悄然攻陷IT帝国

近日,一则轮胎的广告吸引了众多关注,不仅是因为主角光芒 - “卷福”本尼迪克特·康伯巴奇亲自拷问,为什么安全?而且,它成功地在观众的脑子中植入了关于安全与强韧的关联。

为什么要提这个轮胎广告?因为,关注IT界的我们同样注意到,这些IT巨头公司的现任CEO竟然都是印度人!

言归正传,我们来盘点一下这些IT公司的CEO们吧。下面开始简单测试一下:

微软公司现任首席执行官来自______________

Google新任首席执行官来自__________

诺基亚首席执行官来自______________

软银集团副董事长来自______________

SanDisk公司首席执行官来自_________

Globalfoundries首席执行官来自_______

Adobe系统公司首席执行官来自__________

相信大部分人一定对微软现任CEO萨蒂亚·纳德拉比较熟悉,正是他的努力,让微软Windows 10大受关注,横扫Windows 8时代。同时,纳德拉推行的Win10免费升级计划更是深入人心,为奠定用户基础起到了关键作用。好了,不卖关子了,马上揭晓答案。

整理了这个列表之后,是不是有些吃惊?什么时候印度人已进入这么多知名IT公司并大有所为了呢?

据最新的报道再次印证了这件事:硅谷的印度裔高管已经有点数不过来了。其中就有红透半边天的谷歌新任CEO桑达尔·皮查伊(SundarPichai),以及微软历史上第三任CEO萨蒂亚·纳德拉(SatyaNadella)。仅仅这两家公司,印度裔高管就已经掌管了8000亿美元的市值。

不同于一些族裔高管都是移民二代,这一拨登上硅谷权力顶端的印度裔高管,都是土生土长的印度人,大多数都是在印度完成了大学本科教育后,才来美国继续打拼的。研究显示,这与大部分在美国硅谷的中国工程师相似,大部分中国IT工程师也是在国内完成本科阶段的教育后,到美国继续打拼。但结果显示,目前的中国工程师都在给这些印度人打工。我们来剖析一下该现象的深层含义,是文化差异造成的,还是因为其他原因使然。

2微软、谷歌现任ceo简评

先来说说大家熟悉的,微软和谷歌现任CEO。

微软现任CEO简评

2014年2月4日,微软的一项决策令一个名字彻底被记住——萨蒂亚·纳德拉被微软董事会任命为该公司的CEO,接替已退休的斯蒂夫·鲍尔默。这个消息不亚于一颗重型炮弹,虽然微软目前仅有三位CEO(比尔·盖茨、鲍尔默及纳德拉),但前两位都是美国人,而纳德拉则是在印度长大,在本国读完大学后前往美国进修的亚洲面孔。

纳德拉于1992年加入微软,历经比尔·盖茨和鲍尔默两任领导,算是微软的“老人”了。他曾在Windows、Office等多个业务部门工作,先后领导微软的必应(Bing)搜索引擎、SQL Server数据库和Azure云计算业务,在过去三年间他直接向鲍尔默汇报。

出生于印度、现年仅48岁的萨提亚·纳德拉,原担任微软云暨企业团队执行副总裁在微软效力20多年,最引人注目的是微软迈向云计算,以及建立起世界上规模最大的云基础架构来支持bing、xbox、office和其他服务。

鲍尔默常被指为对新趋势反应迟钝,而纳德拉善于说服上司进入新领域。他最早向鲍尔默指出微软有必要发展云服务,但后者倾向于继续倚重System Center系统。纳德拉对鲍尔默的评价是:“你提出一个想法,他(鲍尔默)总会说'这是我听过最蠢的主意'或'我不同意'。”纳德拉说,“要对付他,你必须坚持不懈。”

Google现任CEO简评

8月10日,Google宣布对企业架构进行重组调整,成立名为Alphabet的新公司,后者将成为谷歌的母公司。此外,谷歌原先的Google X、Google Ventures等创新业务部门也都成为和谷歌并列的Alphabet的子公司。同时,Alphabet公司的CEO由原Google创始人之一拉里·佩奇出任,Google公司CEO将由桑达尔·皮查伊出任。

桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai),1972年出生于印度,曾获印度IIT-Kharagpur学士学位、斯坦福大学硕士学位、宾夕法尼亚州沃顿商学院MBA。于2004年加入谷歌公司。长期以来主要负责Chrome、谷歌工具栏等产品。2013年3月14日,桑达尔·皮查伊正式接替安迪·鲁宾(Andy Rubin)担任谷歌Android总裁一职。

皮查伊在谷歌工作的前几年时间里,基本是从事产品开发总监这样的幕后工作,除了谷歌搜索工具栏,他所参与的桌面产品还有谷歌Gears和谷歌Pack。2009年7月,皮查伊在不到一年的时间内再次改变了“世界秩序”,推出Chrome OS。突然,谷歌就有了一个移动操作系统。

2011年,皮查伊曾有一次机会跳槽到Twitter,皮查伊对谷歌非常重要,因此谷歌为了阻止皮查伊进入Twitter,给了他5000万美元。虽然这个消息一直也没有得到证实,但我们有理由相信它是真的,因为皮查伊曾向《商业周刊》证实他对Twitter这家公司非常感兴趣,他说:“我在这很开心,我将它看做是一次很长时间的生命旅程。”

不过谁也不会跟钱过不去,老外也一样。

3其他印度裔高层简历

全球最受瞩目的软件公司之一Adobe公司,首席执行官山塔努·纳拉延(ShantanuNarayen)也是土生土长的印度人,与这些印度CEO有着惊人相似的背景 - 他在印度奥斯马尼亚大学念完本科,来美国博林格林州立大学读了计算机硕士。

Adobe公司CEO

演示文档共享平台“SlideShare”联合创始人兼CEO拉什米·萨哈(RashmiSinha),出生于印度阿拉哈巴德,后在伯克利大学深造。

太阳微系统公司以Java语言而闻名全球,其联合创始人维诺德·科斯拉(VinodKhosla)也是在印度出生,于印度理工学院德里分校受教育。

思科CFO帕德马锡·沃里奥(PadmasreeWarrior),此前还担任过摩托罗拉的首席技术官,同样来自印度理工学院德里分校,后在康奈尔大学学习。

再统计下去,还会出现更多印度人的大名,例如前面我们提到的诺基亚CEO等人……这个现象绝对不是巧合,那么问题来了,为什么都是印度人在美国科技圈能够迅速崛起?我们没有任何偏见,只是对于这个现象非常好奇。

设想一下,如果这些人没有去美国硅谷发展,或许在本国依然籍籍无名,或许可以创造出一些令人惊叹的创新软件或举动。但现在没有如果,美国硅谷成就了这些努力的印度人,而勤奋的印度人也通过硅谷证明了自己的实力。

4为什么华人不行

同属亚裔的中国工程师,在美国人眼中的印象都高度一致:成绩优秀、技术拔尖,但不擅长体育,总体比较内向,喜欢和自己人扎堆。的确,中国工程师能在硅谷真正出头的少之又少。真正能让人记住的名字并不多,曾在苹果、微软与Google公司担任要职的华人李开复可谓华人的骄傲。此外,还有新近崛起的美裔华人吴恩达。

1976年出生的吴恩达是人工智能和机器学习领域国际上最权威的学者之一,名震硅谷。他于伦敦出生,于中国香港和新加坡接受教育的华裔。而李开复的求学经历是在台湾读完小学后,转到美国上学,直到博士毕业。

时任Google全球副总裁的李开复

除吴恩达、李开复外,就很难数得出几个中国工程师高管的名字。在海外能出头的中国工程师高管,求学经历并非像很多印度高管那样成年后才移民来美,这个现象咋看非常令人费解,但仔细想一想,还是有以下几个原因造成的:

1.官方语言差异

由于历史问题,印度曾经是英属殖民地。英语也理所当然地成为了印度的官方语言。虽然很多亚洲人认为印度人的英语非常难懂,但无可否认的是,印度人的英语水平比中国人要好一些。据说,在硅谷的中国工程师吐槽完印度同事“爱拍马屁”后,这些中国工程师都会哀怨地再自叹一句:“中国工程师就算想拍句马屁也都说不太溜。”所以,在国外长大的华裔更有机会进入硅谷科技圈。成功上位,语言很重要!

2.印度人喜欢拉帮结派

据硅谷的一些中国工程师回忆:在公司入职时,印度面试官非常明显地倾向于选择印度人,甚至会流露出偏袒的意向。在工作中,印度同事又拉帮结派,喜欢口头上表功和讨好上司,个个都爱钻研晋升之道。对于大部分中国工程师来说,闭门造车或完成自己手头的工作最重要,who cares bootlick?

3.印度人更早抢占先机

据外媒报道,三十多年前,第一代成功的硅谷印度创业家,已经意识到外来移民在美国发展的难处和障碍,开始毫无保留地帮助前来追随的印度老乡。经过几代印度企业家的努力,他们实际上已经在硅谷创造出了一个良性发展的印度圈生态,包括引荐人脉、设立天使投资,专门帮助初来乍到的印度创业者。

而中国人似乎还没有成功地形成这个良性生态圈,虽然已有大批移民到美国创业,但国人最成功的商圈还停留在餐饮服务业,在科技圈的华人尚属罕见。

4.留学华人更倾向选择国内发展

或许是看到国内IT业界蓬勃发展的趋势,更多读IT专业的留学生选择回国发展。这就造成了美国硅谷圈的华人人才缺失,印度人抱团打拼的局面。Google前全球副总裁兼大中华区总裁李开复于2009年选择在北京创业,创新工场应运而生。跟随着他的步伐,众多留学生也纷纷回归国内创业或进入科技公司开始自己的职业生涯。早前的海淀图书城现已被改造为中关村创业大街,由多名海外留学的华人联手开创,其中包括3W咖啡、虫洞、拉勾网等等。

5神奇的IT帝国联盟

印度其实是个非常多元化的国家,虽然印度语(Hindi)是全国通用的语言,但是印度一共有22种官方语言。我们也许以为印度人都是信仰印度教(Hindu),其实在印度的穆斯林人数跟巴基斯坦差不多,信基督教的也不少,除此之外,还有许多教派活跃着。而印度人的饮食习惯也千差万别。

在这样的环境中长大,使得印度人对于差异性习以为常,他们可以接受别人与自己的不同,也可以坚持自己与别人的不同。因此,他们到了其他国家进入跨国企业也能游刃有余。

其次是印度人爱辩论敢于发表意见。这可能是延续了他们宗教中的传统(宗教宗师对教义有不同理解的时候,往往会通过辩论的方式来决定谁更有道理,辩输的一方会自愿拜另一方为师),也可能是印度近代政治制度的影响。总之,印度人在一起,经常为了讨论而讨论,不惜时间和精力。

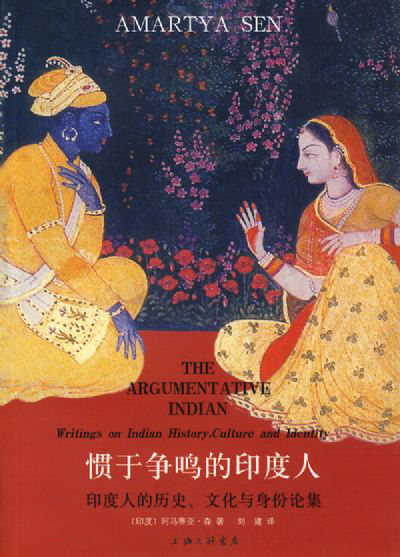

诺贝尔奖得主,著名经济学家阿马蒂亚·森曾写过一本书,叫作《惯于争鸣的印度人》,就是从印度由来已久的争鸣传统这一角度出发,提纲挈领地表明了了解当代印度,包括其生机勃勃的民主制度的必要性。

《惯于争鸣的印度人》

瑞士圣加仑大学在2004年搞了一项对印度式管理风格的研究,结论称印度高管倾向于参与式管理,喜欢和下属建立非常深远的关系:这种管理艺术可能来自于印度的学徒传统,在上下级之间会建立情感纽带。

新罕布什尔南方大学的一项研究也比较了跨国企业中,印度经理和美国经理的差别,结论是:印度高管的风格是,上级会非常真诚地替下属考虑,两者之间往往会建立极强的忠诚感,甚至超越了薪水回报。

所以,这种现象并不是巧合,而是印度人身上的一些特质所凝聚的一种力量:团结。这种团结能够帮助海外的印度人在陌生的环境下迅速找到归属感,从而更好地对事业进行规划与打拼。

除此之外,印度人对于事业的认真与追求也值得我们学习。以微软现任CEO纳德拉为例,他不仅通过Win10挽救了微软,更证明了自己的实力。想象一下,现在的硅谷饭堂是否到处飘满了咖喱的味道?这要通过你去求证了,年轻人!