1导语:微博势颓 私密社交强力介入

导语:不知从何时起,笔者的很多朋友都变成了微博迷:初次见面二话不说先互加关注;吃饭前不许别人动筷子先拍照上传微博;正在开会却举起手机发微博……新浪微博似乎已成为一个生活中不可或缺的信息平台。数据显示,在前不久的奥运热潮中,新浪微博的相关微博数已达到了惊人的3.93亿条,而Twitter也只有1.5亿条。坐拥3亿用户的新浪微博已成为一个有极大影响力的社交媒体。

深度交友成趋势 私密社交力克新浪微博?

但是我们也要看到,微博的影响力只来自于意见领袖、明星大V、草根大号、媒体机构……这些不到总用户数5%的少数派创造着微博上的优质内容,正是他们利用自身的号召力为三亿用户提供着每天的兴奋点。但是,反观一个并无号召力的普通人,他发出的微博又有谁会关注呢?他的关注者对他来说重要么?他能从这些人身上得到什么样的反馈?他通过微博能扩大交往圈么?对于一个普通人,微博存在真正的社交属性么?

而且微博(包括Twitter)用户完全无法控制自己的信息出口,很多个人隐私在一次次转发中被曝光。信息传播的高速化是历史的必然趋势,但像最近热炒的群P事件那样——毫无节操而又不被限制的传播过程,无疑是每一个受害人都不想看到的局面。

正是由于以新浪微博为代表的社交媒体存在诸多问题,所以“私密社交”才逐渐被人们关注。私密社交不但包括“Path”、“Pair”类的封闭式社交App;也有类似于Google+、QQ圈子之类嫁接在大型平台上的功能型应用。但无论形式怎样,私密社交应用都有以下特点:用户能控制自己的信息出口,以保障个人私密信息不外流;交互性很强,用户发出的内容有人回应,用户之间能实现深度交友。这种新形式无疑让用惯了新浪微博的我们眼前一亮。

接下来,笔者将全面解析新浪微博的三大硬伤,并阐述私密社交应用如何能弥补这些不足,从而为人们的社交活动带来更大的便利。

2新浪微博硬伤:社交媒体不社交

新浪微博硬伤之一:社交媒体不社交

作为一款媒体性质的社交应用,新浪微博的社交属性一直都不强。很多用户只把微博当成一个“消息的订阅渠道”。

有网友这样评价新浪微博:“它只是一个媒体工具,我现在几乎不上门户网站看新闻了,因为在新浪微博关注各行业大佬就足够了。至于社交,认识的朋友更新的消息我会评论转发一下,别人的不太关注。”另一位网友也持同样的态度:“我暂时没利用微博结交什么新朋友,只是偶尔在某条新消息的评论中聊几句。微博上只有意见和想法的碎片,缺乏对个人信息的展示,从这一点讲就很难社交。”

普通用户的原创内容得不到有效回应

在新浪微博,很多用户只是在重复着“看—转发—再看—再转发”的流程。他们追捧着明星大V的言论,他们缔造了草根大号的价值,但他们自己的生活又有谁会关注呢?由于大部分用户发出的内容得不到有效回应,所以新浪微博的用户流失问题日益严重。

据2012年初新浪的官方统计,虽然新浪微博用户数已突破3亿人,但活跃用户占比只有不到9%,相较于2011年呈持续降低的趋势。新浪微博已不如看上去的那么如日中天了。

只有用户之间的相互依赖,才能提高用户对微博的依赖程度。只有真正的社交行为,才能增加平台的用户粘性。对此,新浪微博也很清楚,所以在前不久推出了“微博会员制”,要通过类似QQ会员的途径来增大用户的活跃程度。但是,如果“5%用户制造内容,95%用户消费内容”的形式不改变,平台依旧缺乏对底层用户的激励措施,新浪微博终归只是一个观察大人物动态的平台。

3新浪微博硬伤:用户隐私易泄露

新浪微博硬伤之二:用户隐私易泄露

不久前,美国知名杂志《Wired》撰稿人Mat Honan在苹果iCloud的账户信息完全被黑客知晓,黑客利用iCloud账户更改密码后,将其账号里的内容全部删除,还盗走了与之关联的Twitter账户。

最开始,Mat Honan猜想有人使用了暴力破解取得了密码。但苹果最终的调查结果表明,这一切并不是密码遗失造成的,黑客通过对失主Twitter与Facebook页面的调查答对了所有安全问题——Mat Honan是位知名记者,他的许多个人信息都可以通过社交平台寻找到。所以黑客才能答对所有安全问题,从而更改密码。

昵称、所在地、性别不能设置权限

个人信息泄露,这一问题在新浪微博上也很严重。例如新浪微博“账号设置”一栏,“昵称”、“所在地”、“性别”这三个必填信息和“一句话介绍”这个可填信息都不能设置查看权限。再比如“教育信息”与“职业信息”,微博用户填写这些信息后很容易忘记设置隐私权限。这些隐私都非常容易泄露。

新浪微博的“个人标签”和“个性域名”也不安全。许多微博用户的个人标签里会涉及到职业职位、兴趣爱好、感情状况等,而个性域名又会涉及到自己在其它网站的登录名或昵称。这些毫不起眼的细节都可能帮助用心不良者窥探你的隐私。

上面说到的都是用户在微博设置上的操作,其实用户使用微博的习惯也很容易造成个人隐私的泄露。新浪微博官方客户端就有分享地理位置的功能,如果用户经常用它签到,那么个人行踪会暴露无遗,长时间使用的话,个人作息时间也会被轻松推断出来。如果再加上微博言论、照片与经常@的用户,有心之人很容易能破解出你的个人信息图谱与关系网。

此前知名名博“和菜头”曾提醒很多在微博上晒孩子照片的人:“新浪微博不安全,孩子的照片不要轻易晒出。”因为在用户无法控制信息出口的情况下,我们根本不知道自己的信息是否被不良用心者掌握着。微博能给隐私内容带来几何量级的转发增长,这种大范围、不可逆的传播的后果是毁灭性的,相信最近的“群P事件”主人公对这一点最有体会。

4新浪微博硬伤:无法盈利的深渊

新浪微博硬伤之三:无法盈利的深渊

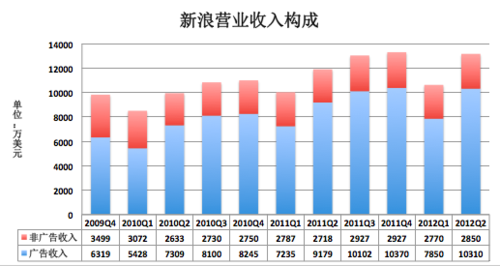

一个有前途的应用,也应该是有“钱途”的应用。一家具有盈利能力的公司,才能提供更优质的服务给用户。但是新浪微博并不是这样,在它上线三年来,广告效果不大,而更有效的营销模式却一直没有诞生。所以新浪微博在上半年不得不走上了会员收费、为特权付费的老路。这一模式至今广受质疑,而且从财报看也未给新浪收入带来明显提升。

新浪Q2营收仍以广告为主

有业内人士解释道:无论新浪微博把广告插在什么地方,用户都没有兴趣点击。这其实是由微博的特性决定的——不停刷新的微博栏已经满足了每一个用户对信息的需求,我们还有什么动力点击广告呢?新浪微博的广告生意其实已经被各个企业微博抢去了。

但是,那些加蓝V的企业微博的广告真的有很大效果么?

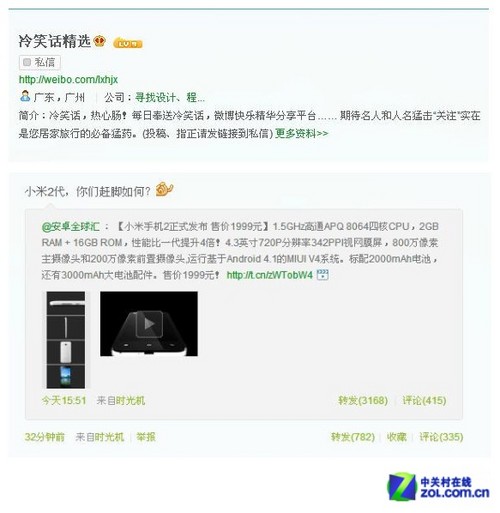

在新浪微博,以“冷笑话精选”为代表的草根营销大号曾经非常耀眼。成百万上千万的粉丝,让他们每天能收获大量的评论与转发,而几千元一条的软文广告也看似不错。但是,这些软性广告的转换率却低得可怜。此前有人做过统计,一条精心植入淘宝商铺广告的微博,在转发超过6万次的情况下,最后实际购买了该铺子商品的用户只有两个。

所以这也说明,在社交媒体已经被广泛应用时候,即便用户对你的信息感兴趣,但未必会完全相信并购买。新浪微博并不具备选择适当的广告受众进行深层次营销的能力,只能浮皮潦草地将宣传介入微博。

社会化媒体的核心就在于真实身份的互动,商业机会就蕴藏在互动的影响力中。而目前新浪微博上的大部分企业微博,除了每天自动发出的早晚安贴,就是转发一些20年前的老段子,要么就是发起一些“@3个以上好友“的扰民有奖促销,并没有制作什么有意义的信息。这种程度的“社会化营销”其实和贴小广告的电线杆完全没区别。当然,这一切都源自新浪微博本身社交属性的匮乏。

综上:无论新浪微博自身,或是新浪微博上的企业用户,都没有在新浪微博这个社会化平台上找到最好的盈利突破口。

5私密社交看点:深度社交重隐私

私密社交看点之一:深度社交重隐私

通过对新浪微博的分析,其实我们已经发现:不论是社交网络还是社会化媒体,用户间高质量的互动行为才是平台发展延续的源动力。而私密社交应用瞄准的就是这一方向。

这一类应用并不追求信息的扩散速度,也不片面追求转发和评论的数量。用户可以把零碎的想法当下的状态告诉给特定的几个好友;也可以把一些不适合公开的观点和看法与特定的一小部分人交流;如果愿意将有些内容公布到公共社交网络如新浪微博上,用户也可以直接从私密社交应用中推送。

Path可以记录生活的点点滴滴

像“Path”就是私密社交的典型应用。“Path”是一个简单并且私密的社交网络。它其实是在建立在个人日记上的社交——先记录用户的大部分行为,在此基础上支持和身边最亲近的人分享。而且Path用户的好友上限只有150人,所以用户加好友前都要仔细斟酌。

很多Path的用户都把它当作Facebook的移动版,因为Path能带来良好的移动互动体验。在Path2.0发布不久,这款应用的每日活跃用户数在几天内实现了30倍的增长。

而另一类私密社交应用如“Google+”与“QQ圈子”则偏向于某一群体的社交与分享。这类应用支持用户在已有的联系人中选出一部分进行交流——用户可以自定义接收信息的群体,用户可以自行调整了隐秘信息的颗粒度。

在保障信息安全的情况下,这类私密社交应用的分享效率也很高。Google+的“Circles”功能可以自动将好友分类。支持10人同时在线视频聊天的Hangouts功能,不仅适合用于举行网络视频聚会,还可以发起一场小型的网络现场直播活动。而尚未正式发布的QQ圈子也支持圈子内的文字和图片的分享,未来必会有更多内容加入。

总体而言,私密社交应用主打深度社交;用户可以控制信息出口;信息的传播质量很高,用户之间互动频繁;而且用户能通过私密社交扩展自己的朋友圈(QQ圈子)。

6私密社交看点:更有价值的广告

私密社交看点之二:更有价值的广告

在移动互联时代,流量转化为利润并不容易。就目前来看,社交平台的广告价值的变现仍是一个未解之题:Twitter拥有数以亿计的活跃用户数却难以找到有效的广告模式,而全球最大的社交网络Facebook在IPO后也在移动广告上遇到了瓶颈。

但是,私密社交的蓬勃发展,也给企业的营销带来了新的机遇和挑战。私密社交应用中,广告受众从大众转为小众,形式由微博的“叫喊式广告”彻底转化为“口碑式传播”。比较于公关社交产品下的弱关系营销,私密社交下的强关系对口碑式营销的接受效果非常好。假如你的Path中的密友每天都使用同一款化妆品/电玩设备/……难道你不会动心么?

在Path上与密友分享私密信息

所以在私密社交中,企业可以同顾客维持较长的关系,而且企业很容易弄清清楚它现有的顾客群是哪一部分人,这可以帮助开拓现有顾客圈子内的其他潜在顾客。只有这样,才算发挥私密社交的威力,使营销效果最大化。

综上:虽然私密社交的转发数据不会有微博上那么惊人,但依托强关系的私密社交能有效将流量转化为利润——事实上加重了每一支广告、每一次营销的分量。毕竟,广告的真正成功在于——真实用户A向真实用户B的主动推荐。

7总结:私密社交需整合大平台

私密社交看点之三:即时渗透大平台

虽然私密社交有诸多优势,但它目前存在的用户来源问题也不可小觑。

最具代表性的就是刚上线时的“Path”,Path要建立一种私有的、不会在大众面前暴露的分享方式。但在1.0版本中,Path明显缺乏合理的好友导入机制——用户只能通过手机通讯录查找Email或电话号码来添加好友。但是,通讯录只代表有联系,并不代表用户愿意跟其中的人共享隐私。幸好,Path 2.0及时加入了从Facebook好友中邀请好友的功能。

Path查找好友

所以,及时渗透大型公共社交平台才是私密社交应用的生存之道。公共社交与私密社交在功能和传播区域上并不重合,两者做到并行是完全可以的。像Google+已通过“圈子”功能将两者融合,并收到了比较理想的效果。

上线刚一年的Google+借助庞大的Gmail用户群,在一年内增长了2亿用户。据美国互联网流量监测机构comScore的最新数据显示,Google+最近半年的访问量大幅增长。从全球来看,Google+的独立用户访问量也从6670万增长到1.107亿,实现66%的增长。

总结:

“大、多、广”式的社交平台其实并不是万能,私密社交应用就是用户对“小、精、深”式社交的认可。无论在内容的活跃度、对隐私的保护以及平台的盈利能力,私密社交应用都有很大看点,这是新浪微博平台目前无法比拟的优势。但是,私密社交的概念再好,用户也不会凭空出现。无论是用户来源或是信息的再次传播,私密社交也需要大平台做支撑。

笔者认为,如果新浪微博能够与私密社交逐步整合,加入一些保护隐私、自定义信息出口的支线功能,或许是增进用户黏性的好方法。

扫描二维码下载

扫描二维码下载